|

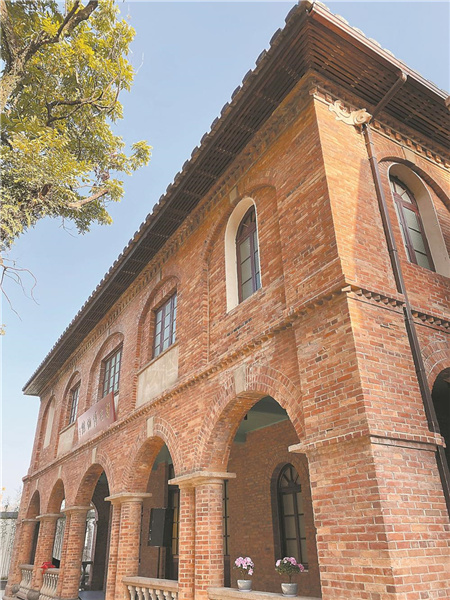

心遠廬正門(上)和主體建筑 福建日報記者 段金柱 吳旭濤 通訊員 王光華 陳儀 攝 福州市倉山區蓋山鎮一座建于1920年的老宅,風雨侵蝕,日漸破敗,政府民間合力搶救,修繕改造,活化利用,重現芳華—— 百年古厝心遠廬的蝶變 東南網3月15日訊(福建日報記者 段金柱 吳旭濤 通訊員 王光華 陳儀 文/圖)紅磚古厝、院士祖宅,歷經百年滄桑,危樓蝶變重生。14日,位于倉山區蓋山鎮郭宅村的心遠廬,在百年“誕辰”之際,完成了整修、布展,以“郭宅博物館”的新姿重新對外開放,成為福州古厝搶救和活化利用的一個樣板。 這里,有我國汽車工程領域首位院士郭孔輝的成長經歷,有黃花崗七十二烈士中三位福州籍郭姓烈士的愛國情懷,有“五四”先驅郭夢良和妻子、民國才女廬隱的愛情故事,還寄托著馬來西亞著名僑領郭鶴年對祖籍地的鄉愁。 一位巨賈 一位院士 毗鄰福州南二環路的郭宅村,高樓林立之下,有一處古樸的紅磚建筑,鬧中取靜,已矗立整整百年。這就是心遠廬。 1917年,郭氏后人郭欽榮從馬來西亞回國,歷經三年多時間,建成這座宅子。他從陶淵明詩作“結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾?心遠地自偏”中得到靈感,取名“心遠廬”。 心遠廬別具濃郁的東南亞風情,葫蘆狀的大門格外醒目,這是郭欽榮按照他在馬來西亞的宅邸復制的。 穿過大門,主樓前的花園里,有兩棵百年荔枝樹和龍眼樹。其后便是兩層紅色磚木結構的南洋風格建筑,占地面積825平方米。 門楣上“郭宅博物館”五個字,由郭鶴年題寫。 “郭氏家族人丁興旺,不少人下南洋經商,其中包括郭鶴年的父親郭欽鑑,郭欽鑑出生在郭宅,16歲赴馬來西亞。”郭宅祠堂理事會理事郭孔祥介紹,郭鶴年對心遠廬的修繕非常關注。“在郭宅博物館,以及心遠廬旁的六和亭,我們都能看到郭鶴年修身、齊家、愛國,成為‘香格里拉之父’的創業故事,還有他的母親鄭格如女士‘失敗是成功之母,成功也是失敗之母’的諄諄教誨。”他說,故鄉情懷使然,郭鶴年不但為郭宅博物館題寫館名,還為家鄉倉山捐資助學。 郭宅不僅走出了華人巨賈,還培育了一位中國工程院院士。 1935年7月,郭欽榮之孫、郭鶴年的堂侄郭孔輝出生在心遠廬。少年時,他在郭宅中心小學學習,1953年考入清華大學,后任吉林大學教授。郭孔輝是我國汽車領域的著名專家,在汽車系統動力學及其相關領域造詣精深。1994年5月,郭孔輝當選為我國首批中國工程院院士,也是汽車工程領域的第一位院士。 合力搶救 蝶變重生 歷經百年滄桑,命運多舛的心遠廬因維護不力日漸破敗,屋外甚至堆滿了垃圾。 對此,郭氏族人很心疼。“我們也想修繕改造,但心有余而力不足。郭鶴年、郭孔輝等鄉賢也很關心這座老宅的命運,曾多次表達了支持修繕的意愿。”郭宅村書記郭可樞說。 2018年,隨著福州城市建設提速,倉山區將郭宅村整村進行舊屋區改造。此時,心遠廬被鑒定為C級危房。寄托著鄉愁和家族文化傳承的心遠廬何去何從,牽動著郭氏族人的心。他們迫切地表示,郭宅村拆遷后,希望能“留下郭宅人的鄉愁”。 凝聚了共識,行動提速。倉山區有關部門、蓋山鎮與郭宅村村民、郭氏在外族人一起,用實際行動留住郭宅文化、留住郭宅人的鄉愁。 當時,郭宅村掛牌保護的古厝共38處,多是明清時期的土木建筑。很快,蓋山鎮向福州市名城委申請啟動應急搶修工程。 郭孔輝院士為了心遠廬的修繕,花費不少心血,他回憶了老宅原來的樣子,還專門為修復工程畫了圖紙。 “在危房改造的同時,我們就在考慮老宅改造之后用做什么。在與郭宅村村民充分溝通之后,我們決定將心遠廬建設成郭宅博物館。”蓋山鎮黨委書記楊倫武說。 2020年10月,博物館修繕完成,又進行緊鑼密鼓的展陳布局。 得知這一消息,郭鶴年題寫了博物館館名——這是年近百歲的郭鶴年少有的題詞。省文史館原館長盧美松編寫了博物館展陳的前言。 去年年底,福州市自然資源和規劃局公布了郭宅歷史建筑組團及周邊地塊控規調整方案意見。郭宅歷史建筑組團成為這一片區的公共核心。福州市名城委確定,包括遷建的古厝在內,郭宅村將集中保護近50座古厝。 由此,郭宅村的歷史風貌得以保留,郭宅的歷史故事將繼續講述下去。

心遠廬修繕前后對比(采訪對象供圖) 活化利用傳承文化 經過精心打磨,“千年文化融于一厝”的郭宅博物館14日喜迎訪客。“相傳北宋建隆元年(960年),郭子儀的第九代嫡孫郭華從長安攜家族入閩,輾轉遷移留居郭宅鄉繁衍至今,本地族親有4000多戶近兩萬人,在外的也有上萬人。”博物館負責人告訴記者。 博物館共有8個篇章,一樓是族裔賢俊篇,講述郭姓的起源、郭宅村歷朝的建制沿革,展現歷代名人志士艱苦創業、奮斗打拼的故事。二樓有文物古跡、家風家訓、興學重教和竹編工藝等篇章,介紹郭宅村內的30多處文物和歷史建筑、村民興學育才的故事以及郭宅非遺竹編工藝的發展史等。 值得一提的是,博物館還講述了“五四”先驅郭夢良和福州才女廬隱夫婦的故事。 “郭宅村的夢良樓也建成于1920年左右,是純木結構大宅院。郭夢良在這里讀書成長和成家立業。”博物館負責人說,郭夢良北大畢業后,在上海參與籌建“國立自治學院”,后與廬隱在上海結婚。1925年他在上海逝世,廬隱送棺回榕,并在郭宅家中生活了8個多月。 在這里,游人還能看到明朝嘉靖年間十八勇士抗擊倭寇抵御外侵、黃花崗起義郭氏三烈士舍身就義,以及抗日英雄郭奇珊英勇殉國的故事,感受這里走出的郭氏兒女一脈相承的英雄氣概。 兩年多來,很多郭宅村的村民搬入新居,但村里古厝、古建筑的修復和活化,依然牽動著不少人的心。郭氏后裔、郭宅村村民常常回村參觀、追憶往事,還有來自三明等地的郭氏后裔前來認祖歸宗。 由于郭宅村以竹編聞名,倉山區因勢利導,在郭氏祠堂建設了郭宅竹器博物館,對郭宅竹編文化、倉山鄉土文化作了詳細的梳理和展陳。這里也成為凝聚郭宅人心的地方。 “有歷史文脈的城鎮化,才是高水平的城鎮化。郭宅村舊貌換新顏,同時郭宅文化也得到保護和傳承。接下來,倉山區還將因地制宜選點建設更多村博物館,豐富展陳方式,展現建筑歷史風貌,盤活文化遺產,為百姓留下美好的鄉愁記憶。”倉山區相關負責人表示。 |