|

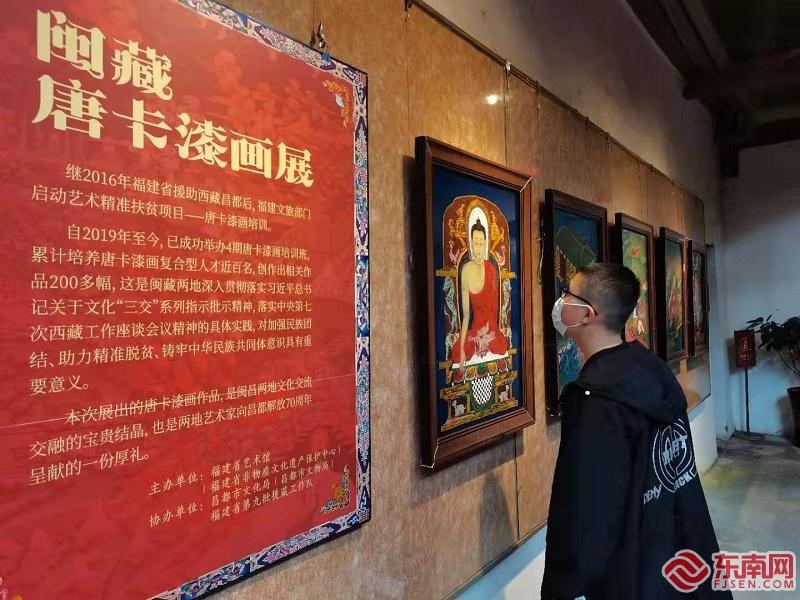

作品展吸引不少市民參觀。 東南網(wǎng)記者 盧金福 東南網(wǎng)2月18日訊(本網(wǎng)記者 盧金福)一元復始,萬象更新。在春節(jié)期間,福建省藝術館在福州三坊七巷福建省非物質文化遺產(chǎn)博覽苑舉辦了“金牛賀歲——辛丑新春主題非遺作品展”,通過特色線上“云展覽”和多種多樣的線下活動,讓廣大市民和留在榕城的異鄉(xiāng)朋友過了一個豐富多彩歡樂喜慶的新年。 “塊塊荒田水和泥,深耕細作走東西”,從古至今,牛一直都是人類最忠實的勞作伙伴。據(jù)考證,牛的歷史可以被追溯到7萬年以前,在中國傳統(tǒng)文化中,牛也象征著勤勞、踏實、倔強、吃苦耐勞、忍辱負重,以牛為題材的壁畫、雕件、國畫、油畫等作品亦屬于常見的藝術品之一。“孺子牛”“拓荒牛老黃牛”,是家喻戶曉的美好形象,是底蘊深厚的文化意象,蘊含著中國人民自強不息、砥礪奮進的精神密碼。 2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,也是“ 十四五”開局之年。作品展圍繞“三牛”(為民服務孺子牛、創(chuàng)新發(fā)展拓荒牛、艱苦奮斗老黃牛)主題進行創(chuàng)作,以藝術為載體,借古開今,借牛喻示,希望通過展覽宣揚“三牛精神”,開拓進取,用活潑的牛文化系列作品響應和倡導“三牛”精神,為國家富強和人民福祉貢獻自己的力量,奮力創(chuàng)造無愧于時代、無愧于人民、無愧于歷史的新業(yè)績,進而實現(xiàn)偉大的中國夢。 記者在作品展現(xiàn)場看到,展品涵蓋壽山石雕、漆線雕、剪紙、德化瓷器、脫胎漆器、畬族銀器等各門類項目,共計百余件,吸引了不少市民參觀拍照。一件畬族銀器鍛制技藝作品《五牛圖》,壺身部分運用畬族銀器鍛制技藝,由一片銀捶擛成型,黃金和紫銅以剔刻、浮雕鑲嵌在銀壺表面。蓋面錯金銘文清代乾隆的提拔卷首“興托春犁”四字。德化瓷燒制技藝《文昌牛》作品中文昌帝君頭戴烏紗帽,身著官服,小腹微凸,神情泰然自若,意味著高官厚祿;手持如意,座下青牛昂頭翹角。文昌帝君相傳為常管士人功名祿位之神,這件展品有祝福莘莘學子學業(yè)有成,事業(yè)如意的寓意。 正月期間,省非遺博覽苑還舉辦了迎春非遺公益微培訓活動,開設軟木畫、漆線雕、剪紙小課堂,學員在非遺傳承人老師的現(xiàn)場指導下體驗學習,以此增進對優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的認知與傳揚。 此外,閩藏唐卡漆畫展也同期在非遺博覽苑舉辦,展出唐卡漆畫作品是閩昌兩地文化交流交融的寶貴結晶,也是兩地藝術家向昌都解放70周年呈獻的一份厚禮。繼2016年福建省援助西藏昌都后,福建文旅部門啟動藝術精準扶貧項目——唐卡漆畫培訓,自2019年至今,已成功舉辦4期唐卡漆畫培訓班,累計培養(yǎng)唐卡漆畫復合型人才近百名,創(chuàng)作出相關作品200多幅。 為做好春節(jié)期間疫情防控、加大文化產(chǎn)品的服務供給、豐富市民居家生活,福建省藝術館還推出線上“文化慕課”系列教程,讓廣大群眾足不出戶也能獲取海量文化資源,宅在家里感受傳統(tǒng)文化魅力,“疫”起成長。

一名市民在作品前拍照。 東南網(wǎng)記者 盧金福

作品展現(xiàn)場 東南網(wǎng)記者 盧金福

作品展現(xiàn)場 東南網(wǎng)記者 盧金福

閩藏唐卡漆畫展 東南網(wǎng)記者 盧金福 |