|

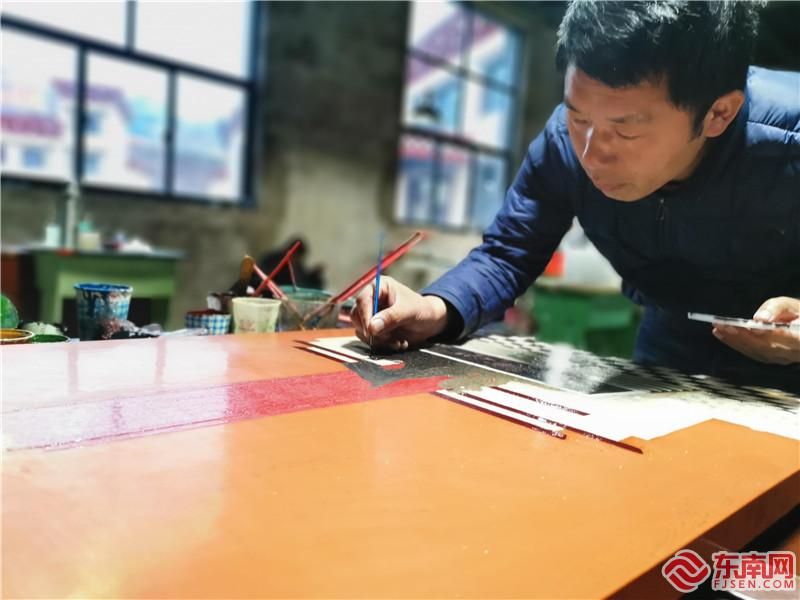

西繞尼瑪在繪制《昌都解放紀念碑》。 鄭曉強 何瑞 攝 從半數退學到超出名額 去年三江茶馬文化藝術節期間,閩藏漆畫技藝培訓班結業儀式暨學員成果展舉行,10名學員完成的20幅唐卡漆畫作品亮相昌都市博物館。 “藝術是共通的。用漆的語言來表現,讓唐卡有了新的生命力。”西藏一級唐卡畫師、自治區工藝美術大師、昌都市脫貧攻堅奮進獎獲得者西繞尼瑪,在參觀成果展后,對唐卡漆畫十分感興趣。此次聽說舉辦唐卡漆畫培訓班,他興奮地報了名。 在福建導師的指導下,西繞尼瑪創作了《貢覺三巖民居碉樓》《昌都解放紀念碑》等作品。“有這么好的平臺,如果我們藝人不去思考、不去融入,就會白白錯失機會。”西繞尼瑪說。 “今年的培訓,來了許多像西繞尼瑪這樣的唐卡名家。”福建省第九批援藏人才、昌都市文化局非遺辦副主任唐順枝介紹,去年選了10名唐卡畫師參加培訓,但有5人因各種原因中途退出。今年,計劃培訓30名唐卡畫師,39人報名,除1人生病回家外無人退出。 “父親對唐卡漆畫很支持,要求我們認真學,學成后再傳授給他本人和更多學徒。”身為家中第9代唐卡繪畫傳承人,21歲的白瑪旺青承載著家族的厚望,“我和父親覺得創作漆畫比傳統唐卡快,也會贏得新的市場,能帶動更多學徒增收。” 從技法銜接到審美融合 “學員積極性更高了。”兩次培訓皆擔任導師的福建省藝術館創作部副主任何肅先說,“我們要求每位學員完成2幅作品,很多學員不滿足于此,希望作更多畫、得到更多指導。” 何肅先坦承,面對唐卡漆畫這一新的藝術形態,導師本身也在不斷提升認識。 “唐卡漆畫是閩藏交流合作的產物。”他介紹道,去年的培訓,導師著重從技法層面進行探索,研究、傳授如何將漆畫技法與唐卡技法相銜接。 今年的培訓,傳統唐卡六大畫派均有傳承人參加。“在與各大畫派的交流中,我對其不同的審美取向有了更深刻的認識。有的畫派講究拙樸,有的畫派講究精細,我們尊重不同的風格,萃取相應的漆藝,指導繪制唐卡漆畫,以達到更高層次的審美融合、價值認同。”在何肅先看來,此次培訓更加注重追求唐卡漆畫的藝術性。 同時,何肅先對唐卡漆畫的市場前景表示看好。他認為,漆畫好裝裱、接地氣,更容易走進普通百姓的生活;漆的融合性很強,“漆+”賦能,有利于唐卡與文創產業、旅游產業更好結合。 而通過直播,唐卡漆畫也進一步為閩昌兩地群眾所熟知。 “唐卡漆畫從誕生到成長,取得了很大成果。為此,我們將其作為非遺工作中的亮點進行展示。”福建省藝術館館長陳秀梅介紹,此次直播共吸引近40萬人次觀看,還吸引了福建不少中小學學生,培養了他們對閩藏非遺文化的熱情。 在設于福建省非遺博覽苑的福州演播廳內,中國美術學院中國漆藝術研究中心主任、碩士生導師唐明修對唐卡漆畫高度肯定:“最古老的中華大漆材料,對話承載深厚文化的唐卡,構筑起富有詩意的圖像,讓更多人從中找到共通的自由和寬容。” |